中國境内發現的東羅馬金幣

罗丰

(宁夏文物考古研究所)

一、以往研究的簡述

從漢代開始,由於帝國的強盛,便對周邊事務產生瞭解的需要,有時所獲得的情報,不僅限於與漢朝有聯繫的地區。遙遠的羅馬帝國的情況這時便被一些漢朝探險家探得,東西方兩個強大的帝國開始產生直接或間接的聯繫。這種東西方交流使一些學者興奮不已,欲想憑籍漢文或西文資料直接證明漢朝與羅馬帝國的密切聯繫,嚴謹的學者則希望有更多或可信的實物材料來說明這種密切聯繫的客觀存在1。事實上,考古學上所能提供的證據十分有限,或者說尚不足以支持前者的看法,雖然文獻的載錄使中國人對西方的這個羅馬帝國所知甚多。漢以後,中國與羅馬尤其是與東羅馬的往來日漸頻繁,東羅馬金幣在中國的頻頻被發現便是這種聯繫密切的標誌之一。

既然中國古代在很早以前就對羅馬及後來的東羅馬有了相當的瞭解,當然也對它的貨幣情況有所注意。《後漢書·西域傳》載:大秦國(羅馬)“以金銀為錢,銀錢十當金錢一。與安息、天竺交市於海中,利有十倍。其人質直,市無二價”2。《三國志·魏書·東夷傳》裴松之注引《魏略·西戎傳》略同,“作金銀錢,金錢一當銀錢十”3。北朝至隋唐,中國人對東羅馬帝國的知識日漸豐富,但對於該國的貨幣並無更多的瞭解,也許當時人們覺得並不需要更多的載錄。有關東羅馬錢稍為正確的記錄來自宋代。《宋史·拂菻國傳》載:拂菻國(東羅馬)“鑄金銀為錢,無穿孔。面鑿彌勒佛,背為王名,禁民私造4。

雖然中國在清代末年已經有發現羅馬錢幣的報導5,但經過夏鼐的分析,山西的發現顯得極不可靠6。

從二十世紀初開始,西方探險家斯文·赫定(Sven Hedin)、A·斯坦因(A.Stein)等人在新疆考察時發現零星東羅馬金幣及其仿製品7,這些西方的貴金屬貨幣很快引起人們的注意。由於發現者的經驗豐富,金幣的歸屬問題獲得了準確的判定。50年代,中國內陸開展了大規模的考古發掘,這類金幣的出土數量逐漸增加,1953年,陝西咸阳底張灣隋代獨孤羅墓出土一枚東羅馬查斯丁二世(Justin Ⅱ)鑄造的金幣,不久,夏鼐以自己精深的西學造詣發表了中國關於東羅馬金幣的第一篇論文8,這篇文章被譯成俄文在1962年的《拜占廷雜誌》上發表9,引起國際拜占廷學界的關注。60年代初,西安土門村出土一枚希拉克略(Heraclius)金幣的仿製品10。70年代,河北贊皇李希宗墓出土一枚狄奧多西斯二世(Theodosius Ⅱ)、二枚查士丁一世舅甥共治(Justi Ⅰet Justinian Ⅰ)金幣11。夏鼐寫文章發表了自己對這些金幣的判定見解12。1995年,徐蘋芳以《考古學上所見中國境內的絲綢之路》為題13,將中國境內兩京至西域、北方草原及海上絲綢之路三條“絲綢之路“上發現的外國製品作通盤性檢討。其中雖然沒有對東羅馬金幣本身研究,但對發現地點背景的討論則很具啟發性。陳志強的《咸阳底張灣隋墓出土拜占廷金幣的兩個問題》一文14,對夏鼐50年代關於咸阳底張灣隋墓出土的東羅馬金幣的研究提出質疑。其中有如圖像特徵及背面立像的解釋,顯然是對夏文的重要補充。但是關於金幣上拉丁銘文釋讀的責難,卻是忽略學術史進程所致。正面銘文PPAVI是Perpetuus Augustus的縮寫,夏鼐根據韓弗莱(Humphrey)1897年的一本著作將其譯為“祖國的父親奧古斯都”,陳氏稱其誤,在皇帝名字之後PERPET(Perpetuus)意為“萬歲”、“長生”,所言確實不錯,但他沒有注意到東羅馬錢幣研究的進步。夏氏曾在後來的文章中糾正了他過去所引韓弗理的說法,指出“PP二字母是Perpetuus的縮寫,是長生不死的意思”15。夏文誤以為金幣最下方的符號OB=Signata意為‘印鑄於某地’。事實上,OB=OBRYZUM意為‘優質金’或‘足赤金’”。關於CONOB,夏氏後來已按拜占庭錢幣學界慣例譯為“君士坦丁堡的標準(黃金)” ,並稱:“從前認為是鑄造地點,現下則一致認識是指黃金的純度相當於京都君士坦丁堡的標準,有點像我國清代的‘京錢’、‘京秤’一類名稱”。16另外,陳氏批評了夏鼐分析銘文AVCCC,三個相同字母CCC代表三位元元皇帝的觀點,並稱為慶賀阿納斯塔修斯一世(Anastasios Ⅰ)新婚,並表示不忘先帝。他在新發行的金幣上印鑄CCC,以此代表皇帝、皇后和先帝17。其實,AVGGG也並非象陳文所描述的那樣,按照一般拜占庭錢幣界流行的觀點,表示奧古斯都以來的羅馬皇帝們,三個G字母表示其複數形式18。90年代,中國羅馬金幣的仿製品問題也得到一些討論19。最近,法國學者F.蒂埃里、C.莫里森和日本谷一尚發表了研究中國東羅馬金幣及其仿製品的報告20,報告內容雖只涉及三十六枚金幣,但已經代表了國外拜占庭錢幣界對中國出土品的關注,有一些資訊來源不甚準確,尚不能完全涵蓋近年來中國境內東羅馬金幣的出土情況,現在,確有將中國新發現東羅馬金幣全面梳理的客觀需要,已有的國內外研究顯然已經為此提供了良好的條件。

二、東羅馬金幣的發現

東羅馬又稱拜占庭,或稱後羅馬、次羅馬,主要意思是區別於以前羅馬帝國。學術界對於東羅馬是否完全等於拜占庭看法尚有不一,為方便行文,本文中將以東羅馬與拜占庭混稱,並不選擇其中之一作為固定稱呼。拜占庭(Byzantine)帝國建立的問題在西方學界有嚴重分岐,一般傾向以公元330年羅馬帝國移居君士坦丁堡為開始,至公元1453年滅亡,共存在了一千一百二十三年。拜占廷經過了十個王朝,共有一百另七位皇帝被加冕21,由於時間很長,錢幣的種類異常繁多,硬幣有金、銀、銅以及銅與金銀的合金等數種。中國境內發現的東羅馬錢幣為金幣,均屬於較早者,其他幣種如銀、銅等則未見出土。君士坦丁大帝主持幣制改革,用一種新的硬幣來替代愷撒(Caesar)時期的奧勒斯(Aureus)稱為索里得(Solidus),英文作Bezant。在拜占庭著述中通常稱作Nomisma,也就是中世紀所謂的“拜占庭金幣”。其他幣制較小的單位在公元10世紀已經開始停止發行。索里得是一種早期標準的計量單位,在帝國形成的初期其重量為68格令(G)即4.55克,大約折合六分之一衡量黃金單位,但稍後變得略輕一點22,中國出土的金幣基本上是索里得幣制單位的金幣。

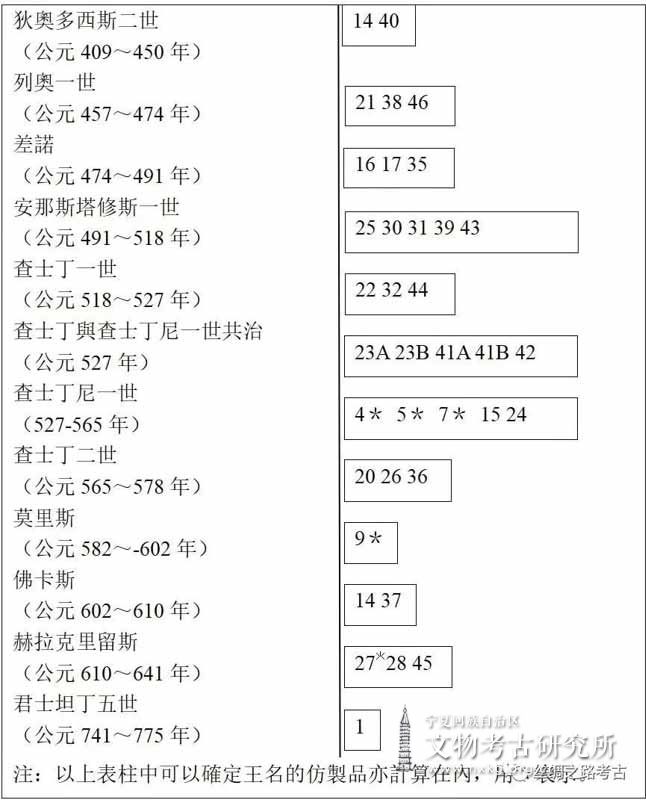

中國境內發現的東羅馬金幣及其仿製品,大體上可以分為兩類,第一種是在墓葬中出土,其次則為徵集品。從發表公佈情況來看,後者亦有二類,一是博物館等機構徵集,另外是個人收藏品。其他一些明顯由國外現代流入中國的東羅馬錢幣則不在我們討論範圍之例。我們根據以往公佈的東羅馬金幣的材料編制出金幣發現地點一覽表(表一)。

表一 中國境内發現的東羅馬金幣

三、币面观察

墓葬中出土的金幣所提供的資訊最為豐富,窖藏、遺址中的金幣則最具偶然性,數量較少,另外一些金幣出土之後與之相關的材料損失怠盡,有的則落入收藏者之手,給驗證性研究帶來許多不便。中國境內發現的五十餘枚東羅馬金幣,筆者只有緣目睹其中不足二分之一,其餘只能借助印刷品或照片觀察,另有個別的則連這種機會都沒有,僅能憑籍他人文章轉述。由於發現者對東羅馬金幣的認知程度有很大的差異,有時手頭缺乏可靠的比對材料,並不一定能夠觀察到其中的細微區別,所以這些材料的可信度並不一致。加之金幣材料的獨特性,這些發現幾乎都可以看作是一個相對獨立的個體,雖然有時它們同屬一個皇帝,甚至同一皇帝的幾枚金幣同出在一個墓葬之中,在其他資料無法再次確認的情況下,只有采信首次發表者提供給的數位(見表六·2)。

據以上有資料的三十六枚金幣中僅有八枚的重量在4克以上,占22%,假設4克左右符合原幣重量,那麼不合規定的金幣則多達78%,其中仿製品有五枚,4克的仿製品只有兩枚,這樣約二十五枚的真品金幣中,只有四分之一左右的金幣合乎真品重量,其餘近百分之八十的金幣都與真品的重量相去甚遠。45號金幣最重4.4克,38號則最輕只有2克,重量資料齊全真品平均重3.15克,有五枚金幣的外觀明顯改變。改變外觀的方式是剪邊,剪邊時或許存在某種標準,即以不傷害金幣圖案正中的王像為原則,但是周邊的拉丁字母,顯然不是持剪者所顧忌的內容,有的金幣邊被全部剪去。金幣左側剪去的機會大於右邊,姑往往右邊的銘文遺留下的情況多於左邊。影響金幣重量的因素不但有剪邊,幣面上打孔也會使金幣的份量減輕。金幣上的穿孔從一個到二個、三個,最多23A號金幣上有四個穿孔。一個穿孔或像35號金幣焊有一小圓環,明顯是為了防止遺失,用於懸掛時穿線;但三個甚至四個穿孔很可能是為了綴合在某種物品、物件之上,衣物或許是應首先想到的物件。相當一些金幣被剪邊,幣面上仍有穿孔,很可能經過這樣工序:在某一地區金幣先被剪去周邊,流傳至最後擁有者的手中又被打上穿孔,以防遺失或便於綴合。仿製品的重量較輕,最少的兩枚只有0.8克,單面打押圖案是仿製品常見的形態。金幣沒有受到改造的情況比較少,似乎與埋藏年代的早晚之間並無明顯的聯繫,亦與擁有者身份不相關,其中的規律尚需進一步研究。表面磨損對金幣來說最為常見,磨損的程度當然與流傳的時間長短有關。金幣在打造後相當長的一段時間是作為貨幣參與流通環節,磨損是必然的。流入中國的外國金銀幣在退出流通後被擁有者收藏,埋入墓葬是一個普遍的選擇。以同時流行的薩珊銀幣為例可以觀察到,薩珊銀幣在外觀改造上遠不如東羅馬金幣,幣面打孔的現象已經十分少見50,剪邊的情況甚至稱得上罕見。當然對於薩珊銀幣的剪邊,薩珊王朝曾經採取過一些防範措施,如在銀幣周邊打上某些符記以防剪邊51。我們尚不知在拜占庭帝國有無類似的防止剪邊的方法,不過從拜占庭金幣的直徑看,同樣的方法可能沒有,但用薩珊銀幣的例子可反推出貴金屬貨幣被剪邊是一個普遍的現象,對於數量眾多的金幣實施剪邊,當然可以得到相當可觀的黃金,拜占庭本土、薩珊地區及中亞是金幣大量流通地區,金幣剪邊的可能性最大。相反,流入中國的金幣數量十分稀少,即使剪邊意義也不大。擁有者為防止遺失或綴合在他物之上,對金幣採取了打孔的辦法,使金幣的形態、分量都大為減少,表明擁有者並不關心其中的份量,這樣的推論使我們清晰地排除拜占庭金幣在流傳過程中幣面被改造的程式。

中國境內出土的金幣由於品種單一,基本上與東羅馬本土的幣制變革情況關係不大。索里得在重量、直徑上的減少,不是幣制改革的結果。公元五世紀末徹底完成的幣制改革,有一個新的結果,是一套新的銅幣單位,並圍繞此有一系變化,有一些特殊的符號,銀幣也有一些變革,但金幣的變化卻沒有那樣劇烈52。索里得從公元72年被鑄造,到新的幣制單位磅(Pound)的出現,一直是東羅馬帝國整個經濟活動所依賴的主要幣制單位。其純度和重量一直保持到公元11世紀中葉,此後在國際貿易中的地位下降,形狀上也有變化,成了所謂的杯形金幣53。中國境內出土索里得金幣都屬早期。

表二 東羅馬金幣有关数据

四、圖案

雖然拜占庭帝國建立可以從公元330年算起,拜占庭錢幣卻並末從這一年份計起。最初一些時間的拜占庭錢幣看起來更像羅馬帝國錢幣,而尚未看到拜占庭帝國的特徵,所以拜占庭錢幣專家薩倍提(Sabatier)和托斯道爾(Tolstoi)提出拜占庭錢幣應以公元4世紀末作為起點進行研究54。這種倡議的出發點當然是錢幣上的圖案。貴金屬貨幣在貿易領域內充當主要交換角色時,政治格局、經濟環境的風雲變幻直接體現在貨幣上。帝國統治的不穩定性,一些皇帝像走馬燈一樣輪換,由於擴張、侵略、篡權、內戰等使他們隨時都陷於某種危機之中。當然我們所討論的並不是拜占庭帝國錢幣的全部,而只是最初的幾百年錢幣中的一種金幣。

拜占庭鑄幣在千年的發展,經歷了許多變化,雖然這些變革在後人看來是突然,實際情況卻是逐漸演變的,或者說表現金屬鑄幣上是極其緩慢的。早期的拜占庭錢幣基本上沿用羅馬帝國錢幣的舊制,正面為拜占庭皇帝的半身像,先是頭向右側的側面像,後來側向四分之三的正側面像流行,再以後完全正面的皇帝像出現在金幣上。銅幣上也很快跟進,但輔助金幣卻直到公元7世紀末才不曾再見到那種側像55。金幣正面的拜占庭皇帝戴著聯珠紋樣組成的王冠,真正的王冠則綴滿各色寶石56。肩扛著象徵權杖的中型矛,使人想起刺向敵人的長矛。據說,拜占庭皇帝權杖上的矛是黃金製成,並裝飾有各種寶石57。從查士丁一世開始金幣的背面發生了一個重要變化,過去常見的勝利女神維克特麗(Victoria),即Vica Pota,被男性天使所取代,天使圖案變得非常普及。這種圖案持續近一個世紀58。據說,天使像後來演變成為君士坦丁堡的城標,名為安淑莎(Anthousa)59。但是在拉丁銘文則仍然作Victoria。莫里斯(Maurice,公元582-602年)執政時,又將索里得背面的圖案恢復為天使(守護神),而在塞姆西斯(Semissis)上他使用了一個新的維克特麗形象。查士丁尼二世(公元685~695年)執政期在拜占庭金幣肖像學上是一個轉捩點,公元692年,查士丁尼二世首次把基督半身像安置在金幣上60。

①狄奧多西斯二世(Theodosius Ⅱ,公元408-450年)金幣

39號金幣為狄奧多西斯二世的半身胸像,他是拜占庭帝國的第八位皇帝,在位的年代正是帝國希望上升的年代。正面皇帝半身胸像,頭有三分之一側向。頭戴盔,盔額飾有兩周聯珠紋,頂部兩根翎羽飾被穿孔打破。腦後有兩股冠纓翹起,冠下兩側珠子垂於雙耳之下。身著無領皮革戰袍,外飾鎧甲。鎧甲呈橫豎條狀,飾有甲片。右手舉起,握一中型矛柄,扛於右肩上,矛尖露于左耳際,是權杖的象徵。左手持一盾牌,盾牌上部呈圓三角形,擋住左肩,盾上有圖,但並不清晰,一般認為是作戰圖之尖。金幣正面與背面圖案打押正好相反,有人以為這是拜占庭廷金幣印模排列的常例61,也有人說工匠心不在焉,轉動上模,打出的幣兩面的圖文就不都順著一個方向62。後者顯然有些想當然成分的推測,在一般研究東羅馬金幣的印刷品中,這一現象顯然不易獲得觀察。因為它們的排列是按照圖案調整,以正面為主調節背面圖案,除非觀摩實物。流入中國的金幣有些打有穿孔,則有助於正、背圖案相關察看。除這枚金幣外,13、16、20、21、22、23A、23B、26、30、32、34、35號金幣都是正背面案相反排列,顯然可以看作是拜占庭金幣在印模排列上的一種慣例,有例外的情況十分少見。背面為勝利女神,側身向右做佇立狀,頭側向右而身子呈正側,右手執一長十字架,頭部與十字架間有一顆八芒的星,女神左側有長翼,周有拉丁銘文。

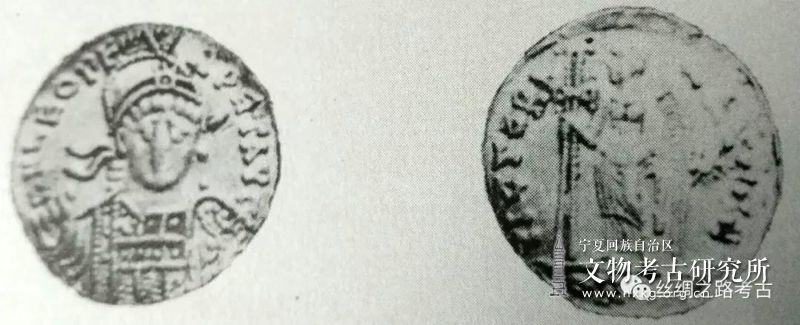

②列奧一世(Leo Ⅰ世,公元457~474年)金幣

列奧一世在位的時期是拜占庭帝國空前繁榮階段。他利用自己非凡的政治手段登上並鞏固帝位,是一個虔誠的基督教徒。列奧一世的加冕禮是由安納托利亞(Antolius)主教主持授予。他是拜占庭第一位從神父手中接過王冠的君主63。21號金幣的正面是列奧一世的半身胸像,頭亦轉向三分之一.金幣被小心地剪去一周,傷及個別字母表面磨損較甚,王像的面部已經不清晰,眉目卻有大體的位置。頭戴王冠,冠中央嵌一圓形寶石,冠下有一周聯珠,冠頂翎羽聳立,右耳際二條飄帶飄起,下有捲髮。右手握矛,柔尖露于左耳際。左手執盾牌,上飾花紋。身著鎧甲,甲片由聯珠紋構成。背面中央側立一勝利女神,有磨損,側身佇立。右手執一長形十字架,左手下垂,側有翼狀物。與該枚金幣同為列奧一世金幣者另有45號金幣。1959年,內蒙古默特旗畢克鎮出土的一枚金幣,被鑒定為列奧一世金幣。但最近有人對此產生懷疑,認為有再次確認的必要64。雖然沒有再次機會觀察原幣,但獲得了非常清晰的照片。根據金幣錢存的銘文判斷,我們認為這枚金幣屬列奧一世。谷一尚的判斷有誤,但這一錯誤的判斷可能事出有因。

③差諾(Zeno,公元474~491年)金幣

列奧一世沒有兒子,公元473年,當他感覺自己不行的時候,決心讓自己的外孫即位,列奧二世(Leo Ⅱ)是差諾與列奧一世女兒阿里亞埃(Arialne)的兒子。即位的時候還很小,不幸的是不到六個月他就死了65,差諾便登上王位。他的原名叫Trascslisseus,同列奧一世女兒結婚後改名Zeno。差諾上臺後受到他岳母維思(Verina)的挑戰,很快王冠落到了巴西利古斯(Basiliscus)的頭上,差諾被迫逃離,但第二年巴西利古斯被廢黜,差諾回國。差諾所面臨的是不斷的暴動、動亂,對於這一切他顯得束手無策,統治十七年後在四月的一天他病死了66。35號金幣,上部焊一金環,幣面磨損較甚,正面亦為半身胸像,形式、裝束亦同前。原報告此枚金幣的發現者,沒有辨認金幣所屬皇帝,羽離子鑒定此幣屬差諾67,不過,這一結果是根據原報告者的銘文識讀推測而來,並非由觀察幣面銘文獲得,或許值得進一步確認。17號金幣曾被認為是差諾金幣的仿製品,它的幣面上有十分粗俗的拉丁銘文,有仿製品的特徵68。

④安那斯塔修斯(Anastasias,公元491~518年)金幣

安那斯塔修斯上臺後實行嚴格的金融政策,整頓國家稅收,使帝國的財政收入增加。在宗教鬥爭中,他公開支持耶蘇單性派,比起差諾暗中支持單性派來有明顯的變化。差諾沒有兒子,帝國在沒有男性繼承人的情況下,皇帝的遺孀、女兒都可成為合法的繼承者。列奧之女先嫁給差諾,後來又嫁給安那斯塔修斯,皇帝是東羅馬連貫性的代表人。安那斯塔修斯改革貨幣政策,發行新的銅幣,改革金幣、銀幣與銅幣之間的兌換比例,使拜占廷貨幣在平穩狀態下運行。但金幣本身的變化不大,銘文中個別字母有一些變更。該王金幣是在中國境內發現最多的金幣之一。

⑤查士丁(Justin,公元518~527年)金幣

查士丁是位目不識丁的元老,但他很有心計。雖然篡得了王位,但他執政的年代卻是拜占庭帝國最混亂的時期之一。查士丁執政的時間雖然不算短暫,但他的金幣上也沒有變化。除去王名之外,看不出與以前皇帝有多大的區別。人們對他的關注也少一些。但是金幣的背面有一個重要的變化就是天使像的出現。

⑥查士丁與查士丁尼一世共治(Justin and Justinian Ⅰ,公元527年)金幣

雖然查士丁是一個平庸的皇帝,但他卻有一個聰明的侄子,並由查士丁帶到君士坦丁堡接收了良好的教育,留在身邊擔任副官長達九年之久69。在查士丁臨終前的幾個月,他提拔查士丁尼一世作為聯合執政的國王,以確保繼承權力的平穩過渡。短暫的聯合執政的局面被固定在金幣的圖案上,是非常吸引人的。正面是兩個並肩坐立的皇帝70,查士丁在左,查士丁尼一世居右,他們都有光環,兩人雙手都屈握於胸前。查士丁左膝在前,查士丁尼一世則右膝向前。雖然他們共同執政的時間只有短短的幾個月,但流入中國的金幣仍然是最多的。

⑦查士丁尼一世(Justinian Ⅰ,公元527~565年)金幣

查士丁尼一世在整個拜占庭歷史上是一位重要的人物,正如歷史學家所描述的那樣,既使歷史忘記了查士丁尼的戰績,都不會忘記《查士丁尼法典》71。這部整體性很強的法律,給帝國帶來經久不衰的影響。隨著對義大利、北非和西班牙的征服,地中海沿岸、巴爾幹半島的大片土地成了帝國的領土,必須用更多的錢幣來滿足日漸增加的新需要,查士丁尼一世時期有十多個鑄幣廠在不停的生產。值得注意的是拜占庭錢幣上的一個重要轉折性的變化發生在查士丁尼一世時期,即正面皇帝像由過去的四分之三側面,轉為完全正面形象。

⑧查士丁尼二世(Justin Ⅱ,公元565~578年)金幣

查士丁尼一世以後的拜占庭帝國迎來的大多是一些平庸之主,在政治上基本都沒有太大的作為。金幣上是查士丁尼二世的正面半身像,和以前肩扛矛的拜占庭皇帝不一樣,他右手托著地球,左手握盾牌,背面的天使呈座姿,手握地球,地球上有一十字架,是基督教統治世界的標誌。這種Constantinopolis坐式圖像是查士丁尼二世創造的,以後再也沒有被採用過72。

⑨佛卡斯(Phocas,公元602~610年)金幣

佛卡斯是一個兇殘的皇帝,他是通過政變上臺的,國家在他的統治下很快陷入一個無政府狀態,斯拉夫人、匈奴人和波斯乘機佔領了帝國大片土地。拜占庭金幣從莫里斯(Maurice,公元582~602年)開始將金幣的背面恢復為天使形象,而在賽米塞斯(Semisses)鑄幣上使用了一個新維克特麗(Victoria)。銀幣上形成一個新的類型“Ceremonial”。

⑩赫拉克利留斯(Heraclius,610~641年)金幣

公元610年,一個非洲總督的兒子赫拉克利留斯推翻了佛卡斯的統治,一度收復了巴爾幹地區,使國人精神振奮。但是好景不長,阿拉伯半島的伊斯蘭教崛起,使拜占庭帝國的疆域受到極大的威脅,北非及美索不達米亞的省區在他手里丟失。金幣卻在赫拉克利留斯中留下了可以沿續至下世紀的樣本,階梯上豎著十字架,皇帝手中所執的地球上也有十字架。鑄幣上開始出現二個或三個的人像替代單身的帝王肖像73。

在以上中國出土拜占庭金幣莫里斯仿製品及我們未見到的君士坦丁五世(Constantine Ⅴ,公元741-775年)鑄幣,並不在我們討論範圍之內。

五、铭文

拜占廷錢幣上的銘文,是一個非常複雜的問題,我們首先要瞭解帝國範圍內的語言使用情況。羅馬與東方和各省複雜的關係在語言方面表現得最為明顯。東部各省機關政府使用拉丁語,希臘傳統的名人講希臘語,而老百姓則繼續使用祖先的語言——亞美尼亞語、古敘利亞語、希伯來語、阿拉伯語和科普特語。帝國中心轉移到君士坦丁堡後原則上使這個問題變得簡單了。從公元5世紀起,只有部分官方文書及教會使用拉丁文,希臘語上升為商業交往中的通用語言,但仍然被看作外族語言。帝國把全體人民引入對主的信仰看成是自己絕對的責任,大多數東方信徒不懂希臘語,東正教教會則鼓勵用當地語言佈道。因此,東羅馬的基督教化導致了一場地方語言的復興運動。希臘語成為公元535年第一批查士丁尼新法頒佈時唯一正式語言74。這位講拉丁語的皇帝承認了一種不可逆轉的事實。拜占庭金幣銘文早期使用的拉丁文,我們必須知道其字母系統,由字母組成的數位元、縮寫、稱謂等以及一些經常出現的辭彙,這樣可以解決發行者名字、錢幣單位、時代、造幣發行所等具體問題。拉丁銘文中慢慢地摻入一些希臘文,先是個別字母,後來一些單詞被譯成希臘文,這成為拜占庭錢幣中一個普遍現象。從列奧三世(Leo Ⅲ,公元717~741年)這種現象變得突出起來。從公元11世紀開始,銘文全部變成希臘文,這實際上是一個希臘轉變成統治地位的過程。中國發現的金幣屬早期,希臘文滲入的情況亦不明顯,銘文的內容一般是祝辭性質。例如:

D[ominus]N[oster]IVSTINIANVS P[er]P[etuus]AVG[ustus]

我們的主上查士丁尼[,]我們永恆的皇帝

(Our lord Justinian forever Emperor)

到了列奧三世時則已演變為:

S[omino] N [oster]O LCON P[erpetuo] A [uyusto] MHL [tos Annos]

[願上帝]讓我們的列奧皇帝永恆

([May the Lord give] many years to our Lord Leo forever Emperor)!

DN已被SN所替代,變成祝福辭彙,“願上帝幫助某某吧!”75。拜占庭帝國的錢幣上的拉丁、希臘字母和後來人感到十分陌生的形式經常混合出現。經過幾代拜占庭錢幣學家的精心辨認,現在學術界已經正確地釋讀銘文。

在拉丁字母、希臘字母中經常出現相互使用的情況,如U被刻成V,R刻成P,N H被刻成 ,幾乎大部分字母都有異體76。由於鐫版的工匠並不能夠正確地理解拉丁文中摻雜希臘語彙變化的意義,或粗心大意,所以常有刻錯的現象。縮寫(Abreviations)、省略(Omissions)是其最常見的銘文形式。背面維克特麗(Victoria)為勝利女神,是基督教成為國教的象徵。但到後來圖像的內容已發生變化,由女神變成天使,但銘文的內容卻沒有任何變化,仍為Victoria,只取勝利的意思,可以說維克特麗所代表的是勝利的化身。右側AVGGG是Augustus的縮寫。奧古斯都是屋大維掌握羅馬帝國大權後元老院授予他的一個稱號,意思是“神所讚揚的”,給予元首政權某種宗教上的認可,以後奧古斯都又獲得“祖國之父”(Pater Patria)的稱號,羅馬皇帝是元首即公民之首,但到東羅馬卻稱為“主宰、主上”(Dominus Noster),背面銘文通常可譯為“帝國的勝利”。GGG代表了奧古斯都以來的羅馬皇帝們,他們常常以複數的形式出現。

中國境內發現的拜占庭金幣,由於流傳時間普遍較長,大部分金幣被改造過,如剪邊、打孔等,傷及幣面的完整性,當然最受到影響的就是幣面一周的銘文,有的甚至被全部剪去。流行時間長,磨損就比較嚴重,有的銘文大部分已磨損,只能根據殘存字母、圖案等判讀。公佈形式的缺陷,也是影響研究工作的因素之一。國外刊佈這類照片,多採用原大和放大對比的形式,甚至只採用放大照片,使人們可以清晰地看到實物的全部,而中國目前大部分出版品,只恪守照片不能超過實物原大的原則,刊佈一個很小的照片,有的採用拓片的方法,這一方法其實並不適用於磨損較甚的金幣,這些或許應引起出版者重視,以利於中國拜占庭錢幣研究整體水準的提升。筆者在一些機構、朋友的幫助下,有機會觀察到一些金幣實物,並有一些不同于原刊佈者的發現。

40號金幣(图一),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)THODO/SIVS(Theodosius,狄奧多西斯)PFAVG(Pirs Fius Augustus,虔敬、幸福的尊者、皇帝),背面銘文VOTXX(Vota XX,宣誓典禮二十年)MVLTXXX(MultiplicaXXX,增加至三十年),中央CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(Obryzum,印記)。

14號金幣(图二),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)THEODO/SIVS(Theodosius,狄奧多西斯)PFAVG(Pius Firs Augustus,虔敬、幸福的尊者、皇帝),背面銘文VICTORIA/(Victoria,勝利女神)AVGGG(Augustus,皇帝們),Θ,第9發行所,中央銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obrysum,印記)。

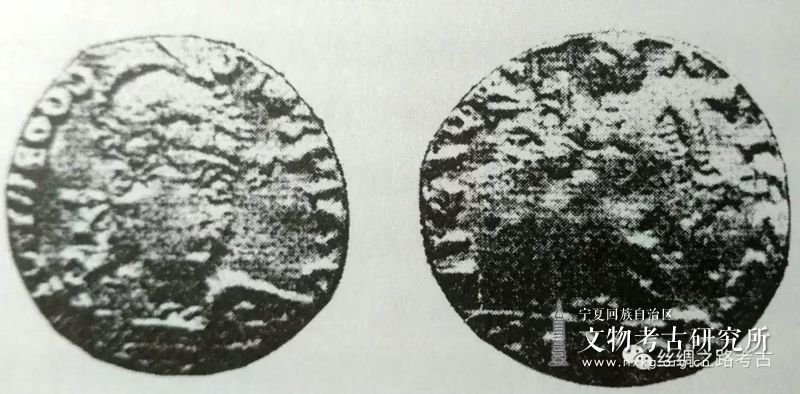

21號金幣(图三),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)LEO(Leo,列奧)PE/RPETAVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝),背面銘文VICTOR囗(Victoria,勝利女神)/AVGGG(Augustus,皇帝們),Ⅰ,第10發行所,中央銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)。

38號金幣(图四),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)LEO(Leo,列奧)PE/RPETAVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝)。背面銘文VITORA(Victoria,勝利女神)/AVGGG(Augustus,皇帝們),Ⅰ,第10發行所。中央銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)。

46號金幣(图五),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)LEO(Leo,列奧)PE/RPETVG(Perpetuus Augustorum,永恆的皇帝),背面銘文VICTORA(Victoria,勝利女神)/AVGGG(Augustus,皇帝們),Θ,第9發行所標記,中央CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB兩個字母已缺。

16號金幣(图六),正面銘文DN(Oominus Noster,我們的主上)ZENO(Zeno,差諾),P E RPAVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝)。背面銘文VICTORA(Victoria,勝利女神)/AVGGG(Augustus,皇帝們),Ⅰ,第10發行所。中央銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)77。

35號金幣(图七),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)ZENO(Zero,差諾)/PERPAVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝),背面VICTOR/A(Victoria,勝利女神)AVGGG(Augustus,皇帝們),Γ,第3發行所,CON(Constantinople,君士坦丁堡),OB(obryzum,印記)78。

25號金幣(图八),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)ANASIA/SIVS(Anastasius,安那斯塔修斯)PPAVCG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝)。背面銘文VICTORI/A(Victoria,勝利女神)AVGGG(Auggg,皇帝們),Ⅰ,第10發行所。中央銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)。

30號金幣(图九),正面有一缺口銘文DN(Domirus Noster,我們的主上)ΛNΛSTA/囗IVS(Anastasius,安那斯塔修斯)PPAVICG(Perpetuus,Augustus,永恆的皇帝)。背面VICTORI/A(Victoria,勝利女神),AVGGG(Auggg,皇帝們),A,第1發行所標記。中央CON(Constainople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)。

31號金幣(图十),正面由於剪邊銘文的字母上半部分缺少,不過根據殘存字母仍可補全DN(Dominus Noster,我們的主上)ANAST囗/囗S VS(Anastasius,安那斯塔修斯)PPAVC(G)(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝),背面銘文VICTORI/A(Victoria,勝利女神)AVGGG(Auggg,皇帝們),Z,第7發行所標記,中央CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum印記)79。

39號金幣(图十一),正面亦由於剪邊銘文字母被剪去大半,殘存的一小半字母亦可復原部分字母DN(Dominus Noster,我們的主上)A N S 囗/囗S 囗(很可能是Anastasius,安那斯塔修斯)PP只有下面一點。背面銘文V I C T O R 囗(Victoria,勝利女神),其餘銘文多已不存80。

22號金幣(图十二),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)IVST囗/囗囗囗(Justin,查士丁)其餘的銘文全部被剪去。背面銘文VICTO R I/(Victoria,勝利)P PAVGGG(Auggg,皇帝們),Ⅰ,第10發行所。中央銘文CO N(Constantinople,君士坦丁堡)囗B(obryzum,印記)。

32號金幣(图十三),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)IVST I/NVS(Justin,查士丁)PPSVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝),背面Victori/囗(Victoria,勝利)囗囗GGG(Auggg,皇帝們),B,即第2發行所標記。中央CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)81。

44號金幣(图十四),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)IVVSTI/NVS(Tustin,查士丁)PPAVG(Ptrpetuus Augustus,永恆的皇帝)。背面銘文Victor/囗(Victoria,勝利)PPAVGGG(Auggg,皇帝們),Γ,第3發行所。中央銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)。

23號A金幣(图十五),由於金幣被剪邊,有一些字母剪去上半部分,正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)IVS/TINVS囗TIVS/TINIANVS(Justin Ⅰ et Justinian,查士丁一世與查士丁尼一世)PPAVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝),背面銘文VICTRI(Victoria,勝利)AAVGGG(Augustus,皇帝們),Ⅰ,第10造幣發行所標記。正面背面中央均有銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記) 。

23號B金幣(图十六),正面銘文DNIV這幾個字母已經磨損STIN囗TIVSTINAN(Justin Ⅰet Justinian Ⅰ,查士丁一世與查士丁尼一世)PPAVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝),背面銘文VICTOR I/A(Victoria,勝利)AVGGG(Augustus,皇帝們),S,第6造幣發行所正面背面中央均有銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記) 。

41號A、B金幣(图十七、十八),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)IVSTINETIVAN(IustinⅠ et Justinian,查士丁一世與查士丁尼一世)PPAVG(Perpetuus Augustorum,永恆的皇帝),背面銘文VICTORI(Victoria,勝利)AAVGGG(Augustus,皇帝們),Δ,第4發行所,正面背面中央均有銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記),兩枚金幣發行所相同。

24號金幣(图十九),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)EVSTIVI/ANVS(Justinian Ⅰ,查士丁尼一世)PPAVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝),背面左側由於剪邊VICTOR(維克特麗)被全部剪去,右側銘文AAVGGG(Augustus,皇帝們),A,是第1造幣所的符號.中央CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記) 。

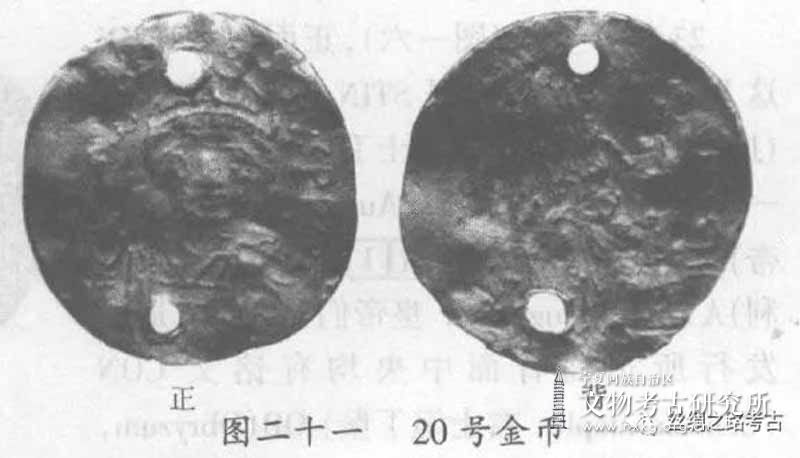

15號金幣(图二十),由於金幣剪邊,正面左側銘文被剪去,右側銘文AVVS可推知其前為Justinian一世的金幣,PPAVG(Perpetuu Augustus,永恆的皇帝),背面左邊銘文被剪去,右側AAVGGG(Augustus,皇帝們)。Θ,是第9造幣所符記,中央的銘文已被磨去82。

20號金幣(图二十一),表面磨損甚重,左側的字母已經完全看不清楚,右側銘文NVS推知其為Justin王像,亦為查士丁尼二世,PPAV G(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝)。背面左側銘文亦已磨去,僅留下右邊一部分AVGGG(Augustus,皇帝們),H,是第8造幣所的符記。中央銘文也基本上看不清83。雖然這枚金幣的重量與真幣相差無幾,但表面的磨損程度卻超出同出金幣許多,筆者懷疑有可能屬仿製品。

26號金幣(图二十二),正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)IVSTE/NVS(Iustinus Ⅱ,查士丁二世)PPAVG(Perpetuan Augustus,永恆的皇帝)。背面銘文VECTORI/A(Victoria,勝利)AVGGG(Augustus,皇帝們),ε,第5發行所符記,中央銘文CDN(Constantinople,君士坦丁堡)O字母被穿孔打破B(obrysum,印記)。

36號金幣,左右邊有兩穿孔,正面左側DN字母被打穿,唯餘IVSTI/NVS(Iustinus,即查士丁二世)P(Perpetuas,永恆開頭字母),背面銘文VIC後幾個字母被打穿,右側AAVGGG(Augustus,皇帝們)。Θ,第9發行所符記。中央銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)。

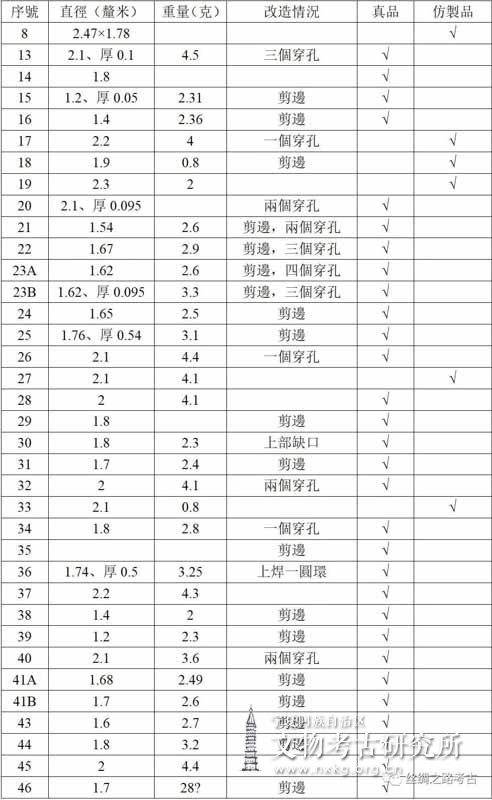

9號金幣(图二十三),這枚金幣被F·蒂埃里確定為莫里斯(公元582~602年)的仿製品84。筆者沒有機會目驗原幣,不過從已發表的拓片來看,幣面上的銘文似尚清晰85,完整的銘文應該是DNMAVRCTIBPPAVG86,背面銘文F.蒂埃里釋為ΛHΛHDΛVU。真幣背面似乎也無類似銘文。

13號金幣,正面銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)FOCAS(Focas, 亦作Phocas,佛卡斯)/AεRPAVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝),背面銘文VICTOR(Victoria,勝利)/AVGG(Augustus,皇帝們),Ⅰ,是第10造幣所符記,中央銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)。

37號金幣,正央銘文DN(Dominus Noster,我們的主上)FOCAS/(Focas亦作Phocas,佛卡斯)PεRAVG(Perpetuus Augustus,永恆的皇帝),背面銘文VICTORI(Victoria,勝利/A VGG(Augustus,皇帝們),ε,第5造幣所符記,中央銘文CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obryzum,印記)。

45號金幣(图二十四),赫拉克里留斯一世(Heraclius Ⅰ,公元610~641年),正面是他與其子君士坦丁二世(Constantine Ⅱ),銘文已經不清。背面銘文VICTORIA(Victoria,勝利)/AVSVΛ(Augustus,皇帝們)是經常性的跟隨式銘文,Θ,第9發行所。CON(Constantinople,君士坦丁堡)OB(obuysum,印記)。

另外,34號金幣(图二十五)的製造者被推定為狄奧多西斯二世,其實這一推測顯得非常不可靠,兩面的銘文中只有極個別字母可以看,而且並不屬於關鍵性字母,對確定王名並無幫助,圖案磨損也非常嚴重,現有的證據不能支持這種判斷。

六、制造所符記

羅馬帝國的造幣廠曾經是一個龐大的體系,但後來已經完全崩潰。安那斯塔修斯一世幣制改革後,造幣廠增加。到了查士丁尼一世時,由於帝國的擴張十分活躍,錢幣需求量大幅增加,至少有十四個鑄幣廠在生產87。金幣的製造地點是我們關心的一個重要問題,金幣背面銘文的最後一個字母是用來表示金幣發行所的符記(officinae marks),但並不是全部都有,字母用希臘字母來表示。儘管東羅馬從西羅馬中分裂出來,阿卡狄亞(Arcadius)造幣廠以及他的直接繼承者仍然在東羅馬帝國發行西部造幣廠的錢幣。錢幣來源於不同的工廠,又缺少特別的標記,因而形成許多細微的差別,當然這是通過比較不同工廠鑄造的錢幣而獲得的結論88。拜占庭帝國君士坦丁堡的製造工廠不同,使用造幣代碼希臘字母也不同。它們有五個銅幣發行所,符記為A,B,Γ,Δ,ε89,有十個金幣發行所,符記是A,B,Γ,Δ,ε,S,Z,H,Θ,I 90。拜占庭金幣的背面中央有銘文CONOB,其中CON是Constantinople的縮寫,OB即Obryzum,Obryzum是純金、足金的意思,連起來可譯為“君士坦丁堡純金印記(標準)”91。這代表君士坦丁堡金本的制度,而並非其製造地點(mint)。實際上,君士坦丁堡以外製造的金幣也常被打押上CONOB,如羅馬(Rome)、迦太基(Carthage)、拉韋納(Ravenna)等地製造的金幣上92。中國境內出土的東羅馬金幣上的發行所符記有:

A,24 30

B,32

Γ,35 44

Δ,37 41

ε,26 37

S,23B

Z,31

H,20

Θ,14 15 36 46

I,13 16 21 22 23A 25 38

全部十個發行所符記都有,當然有的缺乏實物觀察,可能有誤判,儘管這樣,也可以肯定地說,絕大部分發行所符記都在流入中國的拜占庭金幣上出現,這是觀察幣面銘文取得的一個重要結果。

七、金币的流入

對於流入中國的拜占廷金幣,我們首先作流入地統計(表三),其中的順序從西至東。

金幣的發現地點基本上都在長江以北的地區,長江以南的地區只在杭州市發現一枚,僅此一枚也並非本地出土,發現者稱由外地流入,並沒有統計學上的意義,可以剔除。10枚以上的有三者,新疆、寧夏、陝西共有三十二枚,占全部發現金幣的百分之七十左右,其餘六省區僅占百分之三十七。在已經發現拜占庭金幣的仿製品中,最多的三省區完全佔有,在陝西以東的地區則暫沒有出現仿製品,並且呈愈往西仿製品愈多的趨勢,新疆的仿製品竟有十枚之多,真品只有一枚,是一個值得關注的現象。從新疆到遼寧所涵蓋的省區中,只有山西沒有的發現拜占庭金幣的公開報導。我們之所以強調公開報導,因為這並非事實的全部,山西亦發現過拜占廷金幣93。根據北方地區發現的拜占庭金幣及仿製品,基本可以得出由陸路經西亞、中亞流入中國的結論。

流入中國的拜占庭金幣根據我們統計大部是拜占庭前四個王朝中的後三個,即狄奧多西斯、查士丁尼、赫拉克利留斯,僅在於闐發現的一枚據稱是君士坦丁五世(Constantine V,公元741~775年),我們未觀察,不便進行討論。即便是在那三個王朝也不是所有皇帝的金幣都有發現,狄奧多西斯王朝中狄奧多西斯一世(Theodosius Ⅰ,公元379~395年)、阿卡迪奧斯(Arcadios,公元395~408年)、馬西恩(Marcian,公元450~457年)、列奧二世(Leo Ⅱ,公元474年)四位皇帝的金幣就未曾發現。列奧二世是差諾與列奧一世女兒Ariaelne所生的兒子,是列奧一世的外孫,僅在位一年的時間,並且金幣正面沒有自己的名字,十分珍貴。查士丁尼王朝中提比里烏斯(Tiberius,公元578~582年)、莫里斯(Mauerce,公元582~602年)金幣真品亦沒有發現,而在赫拉克里留斯王朝中只有赫拉克里留斯(公元610~641年)金幣有出土,其餘十一個皇帝的金幣都沒有。從下表中我們可看拜占庭帝國各王金幣的流入情況(表三、四)。

表三 東羅馬金幣流入統計

雖然流入中國的拜占庭金幣跨度達三百多年之久,但最後的一百年的意義卻並不顯著。在二百多年的時間中,以安那斯塔修斯至查士丁二世之間八十多年的金幣最為集中,占多一半。有人推測,流入中國的金幣數量並不一定和東羅馬的金幣發行數量一致,而可能是受到了位於中國和東羅馬之間的薩珊國與這兩國關係的影響94。公元4世紀中葉以後,東羅馬帝國與中國正式有往來關係,《晉起居注》載:

興甯元年閏月,蒲林王國新開通,前所奉表詣先帝,今遣使到其國慰諭。95

晉興甯元年是公元363年,蒲林即拂菻,是羅馬(Roma)的轉譯96。其實在此之前前涼張軌與東羅馬已經有過接觸,並接受過其贈品金胡瓶97。北魏至唐朝,東羅馬先後與中國有過以下幾次往來:

北魏時期三次,其中普嵐即拂菻。

太安二年(公元456年)十一月,嚈噠,普嵐國各遣使朝貢。98

和平六年(公元465年)四月,普嵐國獻寶劍。99

皇興元年(公元467年)九月壬子,高麗、於闐、普嵐、粟特國各遣使朝獻。100

唐朝時有七次。

貞觀十七年(公元643年),拂菻王波多力遣使獻赤玻璃、綠金精等 物。

乾封二年(公元667年)遣使獻底也伽。

大足元年(公元701年),複遣使來朝。101

景雲二年(公元711年)十二月,拂菻國獻方物。102

開元七年(公元719年)正月,其主(拂菻)遣吐火羅大首領獻師子、羚羊各二;不數月,又遣大德僧來朝。103

天寶元年(公元742年),拂菻國王遣大德僧來朝。104

雖然有官方往來的正式記載,但依然不能表明唐與拜占庭這兩帝國之間有著密切的往來,從中只能得出其關係疏遠的結論。北魏的三次遣使中有兩次是和嚈噠、粟特國使一併出現,結伴同行可能是一種重要的選擇。唐朝的七次中,第一次是用教皇的名義105,一次是用大德僧為使。大德是景教教職,景教士俱簡稱僧,大德為主教(Bishop)之職106。另外,亦有人說吐火羅大首領和景教教徒有關聯107。東羅馬與中國都有官方瞭解的渴望,“隋煬帝常將通拂菻,竟不能致”108,是一種一般形態,雖然在中國的《西域圖記》中已稱“發自敦煌,至於西海,凡為三道。各有襟帶”109。山川險要已掌握清楚,但民間往來或遠比官方正式交往要來得活躍,利益的趨使同樣是促使往來的主要動機。“絲綢之路”的利益成分幾乎超過其他,如果我們設想拜占庭金幣流入中國有著深刻的商業目標,那一定不會使我們感到失望。奢侈品貿易中分段進行是一種基本形態,能在中國至羅馬之間漫長的“絲綢之路”上走完全程的商隊寥寥無幾,排除政治或宗教的因素,僅站在經濟貿易立場來看,也並沒有太大的必要和可能。拜占庭商人雖然希望繞過薩珊王朝直達中國,但從拜占庭使節千辛萬苦到達突厥可汗王庭的故事110,我們也許看到這種希望的渺茫性,帶入拜占庭金幣者當另有其人。

表四 流入中國東羅馬各皇帝金幣數量一覽表(枚)

粟特商隊在這其中扮演了中間環節這一重要角色,北朝、隋唐間粟特人在中國活動情況深受學術界關注,對於粟特人在進入中國以後的聚落有所討論,粟特人聚落大體上也與“絲綢之路”上重要城市重合111。而拜占庭金幣的發現地點,基本上都落在這些粟特人聚集的城市,如果我們將這一現象與薩珊銀幣在中國發現地點相比,由此可構建出金幣流入的脈絡。在北方地區,拜占庭金幣和薩珊銀幣共同的區域地點在百分之八十以上。南方亦有薩珊銀幣發現,但卻不能確定有拜占庭金幣出土。廣東地區薩珊銀幣的出現可能與從海上來的薩珊商人有關112 ,當然也不能排除粟特商人。北方發現的拜占庭金幣中至少有一枚,即內蒙土默特旗發現的那枚可能與粟特商人有關。流入中國的拜占庭金幣實際上與拜占庭商人的關係並不如想像的那樣緊密,東西方為起點、終點之間的瞭解是有限的。當然,這也並不足以構成奢侈物品之間交流的障礙,因為拜占庭帝國與唐帝國之間有波斯商人、粟特商人這一重要媒介,尤其是後者,或許活動在唐朝範圍內的時間多於活躍在西方的時間。關於波斯商人的文獻記載與目前研究狀況之間尚有矛盾之處,但其作用仍不容忽視。

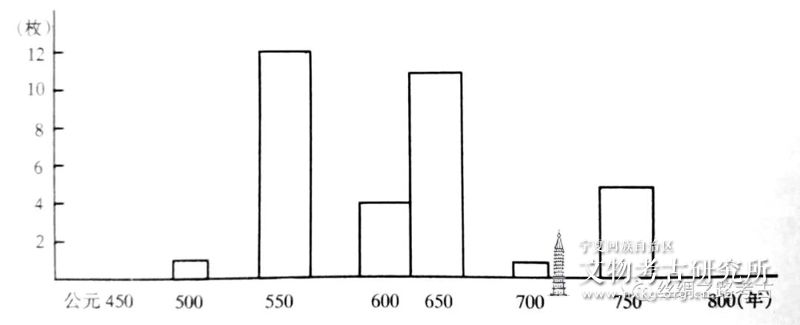

八、拜占庭金幣在中國

中國古代文獻中也有關於金銀錢在河西地區作為流通貨幣的記載113。現實的發現亦表明文獻載錄是可以采信的。在中國,金幣自公元6世紀初開始出現,在以後的三百多年不斷有發現,公元8世紀中葉以後拜占庭金幣在中國完全消失。這其中金幣的存在方式有著什麼樣的規律,我們應從金幣的埋藏年代分析(表五)。

表五 拜占廷金幣在中國埋藏年代及數量一覽表

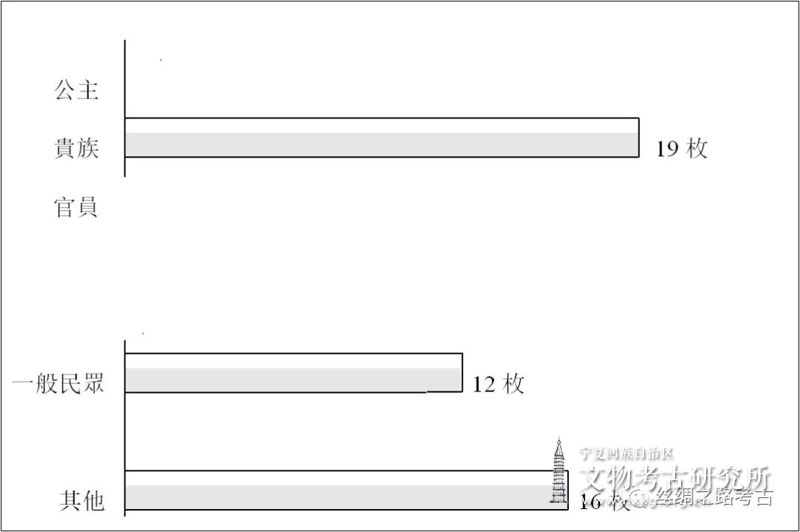

金幣從公元6世紀初傳入中國以來,很快在公元6世紀中葉形成一個高潮,在以後一百年間,金幣的流行雖暫時未呈一個上升的趨勢,但公元7世紀中葉以前無疑已占發現金幣的絕大多數。拜占庭金幣被有規模的帶入顯然是正常貿易的結果,這種貿易持續了相當長的時間,來到中國之後,貴金屬金幣只有大量存在時才能作為通貨使用。雖然在新疆吐魯番地區文書中有關於銀錢使用的記載114,但依然缺少金幣的記錄。金幣與其他幣種間的對換比率只有在大量使用時才會產生,沒有這樣的基礎,拜占庭金幣作為硬通貨的機會就很小。儘管有這樣的可能,金幣作為貴金屬的價值卻不容懷疑。那麼哪些人是金幣的獲得者,根據金幣出土墓葬的一些資訊,我們對金幣擁有者的身份進行了簡單的統計。

表六 東羅馬金幣擁有者身份一覽表

公主、貴族、官員等社會中上層是金幣擁有者的主體,一般民眾中應當包括商人等,其他來源中有相當數量金幣應出土於墓葬中。這些墓葬中由於所能提供資料不夠完整,使我們不能獲得埋藏狀況,但有些出自官員等中上層人的墓葬卻是幾乎可以肯定的。這樣,中上層人士金幣擁有者的比例還會上升。中國人亦有在墓中隨葬金銀幣的習俗115,在這些人群中,固原史氏、洛陽安菩、河北的茹茹公主或來自中亞116,或來自與西域關係密切的柔然民族117。田弘曾官拜北周岷、洮二州五防諸軍事、岷州剌史118;獨孤羅與賀若厥同為夫婦,其中獨孤羅任北周涼州總管府總管、涼州剌史119,所盤據的州均是“絲綢之路”的孔道重鎮,有獲得外國物品的地緣優勢。新疆吐魯番、和田地區則優先權更為明顯。從時代上來說,內地墓葬中金幣的時間偏早,新疆地區金幣所在的墓葬時代稍晚,並以仿製品居多,也多出土於小墓葬中。人們對金幣的製造年代與埋藏年代關係進行了統計120 (表七)。

表七 流入中國東羅馬金幣製造、埋藏年代關係一覽表

根據上表分析,拜占庭金幣從製造到流入中國被埋藏其間最晚的有一百七十餘年,最快的只有二三十年,其結果大體與薩珊銀幣製造至埋藏年代相當121,多數在一百年以內。不過,另外有一些金幣沒有埋藏年代,統計學上的意義不甚完整。與薩珊銀幣相比,拜占庭金幣流入中國邊疆的時間大約晚一個世紀,前者大約從公元4世紀末、5世紀初開始流入中國境內122。其結果的時間差異,當表明薩珊、拜占庭帝國與中國之間的地理距離遠近,薩珊帝國位於東西兩大帝國中間,使拜占庭、中國兩國不能直接聯繫。據認為,絲綢是一種西方世界非常需要的商品,拜占庭金幣在多數情況下是用於向東方支付購買絲綢所需經費,薩珊商人獲得了向西經營絲綢的控制權,組織嚴密的商隊活躍在西亞與中國之間。後來粟特商人漸漸地超過了波斯商人,後者可能是在按部就班地從事奢侈品貿易,粟特商人則在兩極之間建立許多綠洲城市的聚落,成為巨大商業交換網的一部分。在規模上超越波斯商人,採用更先進的通商技術,是其獲勝的要素。差不多同時,一個關於中國養蠶技術向西傳播的故事,常見於中西文獻中123。儘管這種保密的養蠶技術,在查士丁尼時代傳入拜占庭帝國,絲綢貿易在相當長的時間仍然是主要支柱商品,查士丁尼二世以前金幣佔據主要地位的原因或許就是為支付高額的貿易費用。

拜占庭金幣在流入中國後是作為商品還是貨幣,類似的討論已經在吐魯番發現的薩珊銀幣中展開過,由於拜占庭金幣和薩珊銀幣在中國境內發現的數量不同,完全相同的討論,恐怕不能找出相似的分析材料而顯得意義不大。斯加夫(J.Skaff)關於薩珊銀幣磨損程度觀察的結論值得注意124。金幣與銀幣價值方面的因素也不易被確定。即使薩珊銀幣在西域地區參與流通,充任硬通貨的角色,我們仍然不能類推拜占庭金幣具有這種功能。從大部分金幣被加工過的情況來說,它們當作珍貴商品的機會要大於作為貨幣的功用。至今為止拜占庭金幣最多的一次是發現在北周田弘墓中的五枚,與薩珊銀幣動輒數百枚、甚至上千枚的情況大不相同。中國內部金質錢用於皇室賜予的情況,或許對說明其功能有啟發。《資治通鑒·唐紀》載:

(安)祿山生日,上及貴妃,賜衣服、寶器、酒饌甚厚。(略)上自往觀之,喜,賜貴妃洗兒金銀錢,複厚賜祿山,盡歡而罷。125

唐姚汝能《安祿山事蹟》亦載:

貴妃賜洗兒金錢物。126

安祿山生日以後,唐玄宗曾賜給楊貴妃洗兒金錢。唐時亦有在宮樓上向民眾撒金錢的記載。開元二十九年(公元741年)於陝西得寶符,迎入京內,唐玄宗於丹鳳樓上“今亂撒金錢於樓下,縱令士庶分取,以為歡樂”127。顧況的《宮詞》雲:

九重天樂降神仙,步舞分行踏錦筵。

嘈囋一聲鐘鼓歇,萬人樓下拾金錢。128

記錄的就是這種萬人樓下拾金錢的熱鬧場景。這種金錢、銀錢可以推測主要是開元通寶之類,西安何家村窯藏中曾經出土過金銀質地的開元通寶,其埋藏年代雖在中唐時期129,但“開元通寶”四字風格卻表現出濃厚的初唐開元通寶錢的特徵130,宮中也許收藏有初唐鑄錢原範,或許就藏有金質開元通寶用於隨時賞賜。西方流入中國的東羅馬金幣,形制大異於中國製錢,上有西人夷文並非於皇室沒有吸引力,亦可將此類金銀錢用於賞賜。何家村藏中出現拜占庭赫拉克里留斯金幣、薩珊庫斯老二世(Khosro Ⅱ,公元591~628年)銀幣及日本和同開珎銀幣證實這一推測的合理性。黃金作為貴金屬的珍貴性一直被人們所重視,即使在同樣不流行金幣的薩珊王朝,在一些重要的慶典,紀念活動時仍然要製造金幣作為賞賜之用,這一點在東西方都有一致性。

當我們談及拜占庭金幣在中國的流行時,首先應該認識到並非都在一個層面上討論問題,在一些情況下,人們有計劃地使貴金屬金幣流動,而其獲得者的動機卻是千差萬別的,正確地認識這些差異,才不會過分地強調某一特定人群的自主權。

從整個中國歷史上的對外貿易的整體經驗來看,大航海以前拜占庭、薩珊帝國向遠東地區奢侈品的輸入,代表了東西方相互需要的一個總體水準。公元4~8世紀間流入中國的拜占庭金幣和薩珊銀幣,是這種需求的高峰狀態的一個集中體現。考古學的進步令我們能從其主要側面來瞭解“絲綢之路”兩極貿易的特徵性內容,用於彌補僅僅依賴文獻史料來研究這一問題的不足,或許這只是一個大致不錯的開端。

附记:本文材料收集过程中得到内蒙古博物馆黄雪寅,陕西省考古研究所尹申平,陕西省历史博物馆马振智、申秦雁,石家庄市文物局张献忠等同志的大力帮助,谨致谢意。

注释

1 參見楊希枚《評德效騫著﹙古中國境內一個羅馬人城市﹚——兼論所謂羅馬人的幾種文化成分》,《書目季刊》(臺北),3卷4期,1969年,頁3~24,後收入氏著《先秦文化史論集》,中國社會科學出版社,1995年,頁870~902;莫任南《漢代有羅馬人遷來河西嗎?——驪軒縣的起源問題》,《中外關係史論叢》第三輯,1991年,世界知識出版社,頁231~238; 邢義田《漢代中國與羅馬關係的再省察——拉西克著〈羅馬東方貿易新探〉讀記》,《漢學研究》,3卷1期,1985年,頁331~341,後收入氏著《秦漢史論稿》,東大圖書公司,1987年,頁531~544;《漢與羅馬帝國關係的再檢討(1985~1995)》,《漢學研究》, 15卷1期,1996年,頁1~31。

2《後漢書》卷八十八﹙西域傳﹚,頁2919。

3 《三國志》卷三十﹙魏書﹚,頁861。

4 《宋史》卷四百九十﹙拂菻國傳﹚,頁14125。《宋會要輯稿》蕃夷四之十九“拂菻國”條,中華書局影印本,1987年,頁7723。直到明代,嚴從簡《殊域周咨錄》卷十一亦沿載:拂菻“鑄金銀為錢,無穿孔,面鑿彌勒佛,皆為國主名,禁民私造”。余恩黎點校本,中華書局,1993年,頁385。

5 清末西方人在山西霍州靈石縣獲得羅馬銅錢十六枚,為羅馬皇帝梯拜流斯(Tiberius)至安敦皇帝時代所鑄(布歇爾《山西之羅馬古錢》,北京東方學會(Bushell,Ancient Roman Coins from shansi,Peking Oriental Society),1895,轉引自張星烺《中西交通史料彙編》第一冊,中華書局,1977年,頁27~28。)

6 夏鼐檢討了Bushell的法文原著,發現其可疑之處甚多,這批包括二百六十餘年中十三位羅馬皇帝的錢幣分明是一位嗜古之士的藏品,漢晉間流傳入山西令人難以置信,可能是明末清初西洋傳教士帶入(《咸陽底張灣隋墓出土的東羅馬金幣》,《考古學報》,1959年3期,後收入氏著《考古學論文集》,科學出版社,1961年,下同,頁135~142)。

7 A. Stein, Innermost Asia, Detailed Report of Explorations in Central Asia Kan Su and Eastern Iran,London,1928,vol .Ⅱ,pp.646~648,vol Ⅳ, pp.993~994.

8 張鐵弦《談全國出土文物展覽中的北方發現品》,《文物參考資料》,1954年10期,頁54;夏鼐《考古學論文集》,頁135~142。

9 參見《夏鼐先生論著目錄》第82及198條,《中國考古學研究》編委會《中國考古學研究——夏鼐先生考古五十年紀念論文集》,文物出版社,1986年,頁16~22。

10 夏鼐《西安土門村唐墓出土的拜占庭式金幣》,《考古》,1961年8期,頁446~447。

11 石家莊文物辦公室考古隊《河北贊皇東魏李希宗墓》,《考古》,1977年6期,頁382~390。

12 夏鼐《贊皇李希宗墓出土的拜占庭金幣》,《考古》,1977年6期,頁403~406。

13 徐蘋芳《考古學上所見中國境內的絲綢之路》,《燕京學報》,新一期,1995年,後收入氏著《中國歷史考古學論叢》,允晨文化實業有限公司,1995年,頁361~414。

14 陳志強《咸陽底張灣隋墓出土拜占廷金幣的兩個問題》,《考古》,1996年6期,頁78~80。

15 夏鼐《贊皇李希宗墓出土的拜占廷金幣》,頁404。

16 夏鼐《贊皇李希宗墓出土的拜占廷金幣》,頁404。

17 陳志強《咸陽底張灣隋墓出土拜占廷金幣的兩個問題》,頁78~80。

18 P. D. Whitting, Byzantine Coins, London, 1973, p.14.

19 參見羅豐《關於西安出土東羅馬金幣仿製品的討論》,《中國錢幣》,1993年4期,頁17~19;《寧夏固原出土的外國金銀幣考述》,《故宮學術季刊》,12卷4期,1995年,頁33~66。

20 F.蒂埃里、C.莫里森《简述在中国发现的拜占庭帝国金币及其仿制品》,《中国钱币》,2001年4期,页10~13;谷一尚所讨论的中国境内东罗马金币有三十枚,虽不全面,但已经概括绝大部分出土品(参见氏著《原州遗迹出土东ローマ金货》,《共立国际文化》,1997年12号,页1~10,后收入《北周田弘墓》)。另外,康柳碩亦有以《中國境內出土發現的拜占庭金幣綜述》為題的論述,《中國錢幣》,2001年4期,頁3~9。

21 本文東羅馬與拜占庭混合使用,其中王名的拼寫方法及在位年代均採用P.D.Whitting方法(P.D.Whitting, Byzantine Coins, pp.302~303).拜占庭帝國共有十個王朝,我們所涉及的只有前四個王朝中的三個:狄奧多西斯王朝(Dynasty of Theodosius,379~518年)、查士丁尼王朝(Dynasty of Justin,518~610年)、赫拉克利留斯王朝(Dynasty of Heraclius,610~717年),其中第一個君士坦丁王朝(Dynasty of Constantine,323~378年)錢幣在中國並沒有出土,我們發現的金幣要從西元五世紀開始,在此之前的錢幣尚未發現。

22 H.Goodacre, A Handbook of the Byzantine Empire,London,1960,p.12.

23 劉大有《甘肅天水新發現一枚東羅馬福卡斯金幣》,《第三次絲綢之路貨幣暨少數民族錢幣研討論文》,蘭州,1994年,頁1~5。

24 牟世雄《甘肅隴西縣發現一枚拜占庭帝國金幣》,《考古》,2001年12期,頁88。

25 閻璘《青海烏蘭縣出土東羅馬金幣》,《中國錢幣》,2001年4期,頁40。

26 《青海都蘭出土拜占廷金幣》,《中國文物報》,2002年7月24日第一版。據稱,這枚金幣出土于都蘭縣香日德鎮以東3公里的一座北朝吐谷渾人墓中。

27 寧夏固原博物館《寧夏固原唐史道德墓清理簡報》,《文物》,1985年11期,頁21~26;羅豐《固原南郊隋唐墓地》,文物出版社,1996年,頁92,圖版73、74。

28 羅豐《固原南郊隋唐墓地》,頁37,圖版16、28。

29 羅豐《固原南郊隋唐墓地》,頁59~61,圖版17、48。

30 原州聯合考古隊《唐史道洛墓》,圖版25,東京勉誠出版,1999年,頁202~203。

31 原州聯合考古隊《北周田弘墓》,東京勉誠出版,2002年,頁46,圖版29。

32 樊軍《寧夏固原發現東羅馬金幣》,《中國錢幣》,2000年1期,頁58。

33 夏鼐《考古學論文集》,頁135~142,圖版32。

34 夏鼐《西安土門村唐墓出土的拜占廷式金幣》,《考古》,1961年8期,頁446~447。

35 陝西省博物館等《西安南郊何家村發現唐代窯藏文物》,《文物》,1972年1期,頁33~36,圖9~10。較好的圖版參見陝西省博物館《漢唐絲綢之路文物精華》,龍出版有限公司(香港),1990年,頁122,圖版157,頁162圖版解說。

36 王啟長、高曼《西安新發現的東羅馬金幣》,《文博》,1991年1期,頁38~39。

37 貟安志《陝西長安縣南裏王村與咸陽飛機場出土大量珍貴文物》,《考古與文物》,1993年6期,頁45~52,圖5:12。

38 張全民、王自力《西安東郊清理的兩座唐墓》,《考古與文物》,1992年5期,頁51~57。

39 王昌富《陝西商州市隋墓出土東羅馬金幣》,《考古與文物》,1997年4期,頁7。

40 李生程《陝西定邊縣發現東羅馬金幣》《中國錢幣》,2000年2期,頁44;關於這枚金幣的研究另參見羽離子《對定邊縣發現的東羅馬金幣的研究》,《中國錢幣》,2001年4期,頁15~18。

41 党順民《西安發現東羅馬金幣》,《中國錢幣》,2001年4期,頁14。

42 洛陽市文物工作隊《洛陽龍門安菩夫婦墓》,《中原文物》,1982年3期,頁24~26,圖7:2、3。

43 内蒙古文物工作隊《呼和浩特市附近出土的外國金銀幣》,《考古》,1975年3期,頁182-185,圖2。

44 內蒙古呼和浩特市文物事業管理處《呼和浩特是草原絲路的中轉達站——畢克旗水磨溝又出土東羅馬金幣》,《內蒙古金融》,1987年8期,頁58~60。

45石家莊文物發掘組《河北贊皇東魏李希宗墓》,《考古》,1977年6期,頁382~390;關於這三枚金幣的詳盡研究參見夏鼐《贊皇李希宗墓出土的拜占廷金幣》,《考古》,1977年6期,頁403~404,圖版6;有關這幾枚金幣較好的圖版參見河北省博物館等編《河北省出土文物選集》,文物出版社,1980年,頁177,圖版309。

46 關於這枚金幣的詳盡材料至今尚未見公佈,僅見宿白《中國境內發現的東羅馬遺物》列

表,《中國大百科全書·考古卷》,中國大百科全書出版社,1986年,頁676~677。

47 磁縣文化館《河北磁縣東魏茹茹公主墓發掘簡報》,《文物》,1984年4期,頁1~9。

48 遼寧省文物考古研究所等《朝陽雙塔區唐墓》,《文物》,1997年11期,頁51~56。

49 屠燕治《東羅馬立奧一世金幣考釋》,《中國錢幣》,1995年1期,頁35,圖版見封底。

50 雖然在流入中國的薩珊銀幣中有一些被打上一個或幾個小孔,但總的數量似乎不多。大多數情況下,薩珊銀幣是作為流通貨幣而存在的,打孔的銀幣則作為裝飾品之用(參見夏鼐《綜述中國出土波期薩珊朝銀幣》,《考古學報》,1974年1期,頁90~110)。

51 參見孫莉《中國發現的薩珊銀幣研究》,北京大學碩士論文,2000年,北京,頁11。但是薩珊銀幣中確實存在著因為剪邊而使德拉克瑪分量減至3克以下的現象(參見J.Walker,A Catalogue of the Arab~Sassanian Coins,1941,London pp.cxlvii- cxlix)。

52 D.R.Sear, Byzantine Coins And their values, London,1974,pp.23.

53 D.R.Sear, Byzantine Coins And their values,pp.25~26.

54 P.D.Whitting, Byzantine Coins,p.16.

55 D.R.Sear, Byzantine Coins And their values,p.12.

56 東羅馬皇帝的王冠是半球形,閃閃發光,用布或絲綢製成,上面幾乎綴滿了各種珠寶。帽頂上有一個平放的圓圈和兩個黃金的拱門:最上面的拱門相接的地方是一個圓球或十字架(參見愛德華.吉本《羅馬帝國衰亡史》下冊,D.M.洛節編本,黃宜恩等中譯本,1997年,頁416)。

57 關於拜占廷帝國皇帝的權杖上的長矛有這樣的傳說,在君士坦丁大帝決定信仰基督教之時,“他在夢中看到一些裝飾有織物片的旗幟和有十字架的長矛自天而降,這些長矛中一部分是黃金的,其餘是白銀、鐵、銅質的,並裝飾以各種寶石。同時,一種聲音向他呼喚:‘帶走這些矛槍並進攻你的敵人,你將會取得勝利’。他覺得在夢中確實使用這些武器進攻過敵人,由於他獲得了這種幫助,他擊敗了敵人並迫使之潰散。當他一夢醒來之後,君士坦丁便命令在一些矛槍的頂端安裝他在夢中看到的那種標誌,並令人將之帶到其軍隊前列”(參見馬蘇第《黃金草原》第二卷,耿升中譯本,青海人民出版社,1998年,頁397~398)。

58 參見D.R.Sear ,Byzantine Coins And their values,p.13.

59 參見陳志強《咸陽底張灣隋墓出土拜占廷金幣的兩個問題》,頁7~-80。

60 D.R.Sear, Byzantine Coins And their values,pp.13~14.

61 參見夏鼐《贊皇李希宗墓出土的拜占廷金幣》,頁403。

62 參見羽離子《對定邊縣發現的東羅馬金幣的研究》,頁18,該文用了一定篇幅來討論工匠在打押金幣時的方法。

63 H.Goodacre ,A Handbook of the Byzantine Empire,p.40.

64 谷一尚認為依照殘存銘文判斷,這枚金幣不屬於列奧一世,而屬於安那斯塔修斯一世(參見《北周田弘墓》,頁126、234)。

65 H.Goodacre ,A Handbook of the Byzantine Empire,p.44.

66 H.Goodacre ,A Handbook of the Byzantine Empire,p.45.

67 羽離子《對定邊縣發現的東羅馬金幣的研究》,頁16~17。

68 羅豐《固原南郊隋唐墓地》,頁151。

69 參見威爾·杜蘭《世界文明史》第4卷《拜占庭伊斯蘭猶太文明》,幼獅文化公司編譯,幼獅文化事業公司,1995年,頁158~159

70 D.R.Sear, Byzantine Coins And their values,pp.13、48;H.Goodacre ,A Handbook of the Byzantine Empire,p.67.

71 威爾·杜蘭《拜占廷伊斯蘭猶太文明》,頁170~180。

72 D.R.Sear, Byzantine Coins And their values,p.13. 不過,最近有人說這一變化是在查士丁尼一世時期完成的(參見Michael Alram, Coins and the silk Road, Monks and Merchants, Silk Road Treasures from Northwest China ,New York, p.285)。

73 D.R.Sear, Byzantine Coins And their values,p.13.

74 P.A.Ducellier《拜占廷帝國與東正教世界》,劉增泉中譯本,國立編譯館,1995年,頁109。

75 參見P.D.Whitting,Byzantine Coins, pp.18~25.

76 參見H.Goodacre,A Handbook of the Byzantine Empire,pp.15~16所列拉丁字母表。

77 青海都蘭北朝吐谷渾墓出土的這枚金幣。據發掘者稱,正面有十七個字母,復原為狄奧多西斯,並以為是狄奧多西斯二世金幣(《中國文物報》,2002年7月24日第一版)。但根據已發表的照片觀察,幣面的拉丁字母不超過十三個,是Zeno金幣,背面銘文的辨釋有錯誤。

78 該枚金幣原報告者曾對其中的銘文有誤識,如王名原識為“LENO”(參見李生程《陝西定邊縣發現東羅馬金幣》,《中國錢幣》2000年2期,頁44),後經羽離子辨正為“ZENO”即差諾,但羽文亦有武斷之處,明顯的例子是背面右側最後一個原文釋T,羽文則以為“我查看了還算清楚的照片,未能看出此段銘文末尾有什麼T字母。末尾是有一個並不在獨立字母位置上的似為突出的歪斜的豎痕。但它可能是因壓模開裂所至或某種其他的原因所造成”(羽離子《對定邊縣發現的東羅馬金幣的研究》,《中國錢幣》,2001年4期,頁17)。其實,拜占庭早期金幣的這一位置多為造幣所符記,T字母的辨識雖然有誤,因為在10個發行所符記中並沒有T,但也很有可能屬於Γ字母,它在符記中代表了第3發行所(參見H.Gooeacre,A Handbook of the Byzantine Empire,p.13、P.D.Whitting ,Byzantine Coins,p.68)。

79 31號金幣報導者判讀其銘文為DNAHASTAVSIRSPPARG(參見王長啟等:《西安新發現的東羅馬金幣》,《文博·漢唐絲綢之路專號》,1991年1期,頁39)。其中一些字母释读有误,1992年该币参加在日本举办的《中国的金银器玻璃展》时,《图录》的解说中判读为DNTIIEDOSIVSPFAVG(参见《中国の金银玻璃器展——正仓院の故乡》,1992年,NHK大阪放送局,页128),这一判读结果受到谷一尚的批评,认为“这完全是一个错误”(参见《北周田弘墓》页126)。谷一尚的釋讀基本正確,但發行所符記則釋為不明。筆者曾于1998年10月在西安文物庫房目驗三枚金幣,現在公佈的是筆者的校正結果。

80 原報告者稱這枚金幣為狄奧多西斯二世,由於發表照片非常模糊不清,我們無法判斷其推測的可靠性,僅從其辨釋的拉丁字母則不能證實這種推斷(報導見《內蒙古金融·錢幣增刊》,1988年8期,頁5~60)。谷一尚從殘存銘文判定,內蒙古出土的原定為列奧一世金幣為安那斯塔修斯一世金幣。因為沒有與穀一氏交換過他對這枚金幣判定依據的來源,如果是其親自目驗結果,那麼很有可能提供者將內蒙古收藏的兩枚金幣弄反了,誤將武川金幣當成土默特左旗金幣。其實,兩枚金幣都出土于畢克旗一個名叫水磨溝的地方,兩地點南北相距30公里,很容易相混淆。

81 原報告稱金幣為查士丁尼二世,有誤,其實他的原意是查士丁二世(Justin Ⅱ,西元565~578年),查士丁尼二世(Justinian Ⅱ,685~695年)金幣在中國境內並沒有發現。這枚金幣實際上是查士丁一世(Justin Ⅰ,518~527年)。但比較奇怪的是與此完全相同的一枚金幣發表在《中華文明傳真·隋唐》一書中卻稱“發現于唐長安城的何家村窖藏”[尹夏清著,上海辭書出版社、商務印書館(香港),2001年,頁38]。不過,非常遺憾的是在這本印刷非常精美的畫冊中,這枚金幣卻被印刷者置放成反面。發表者中應有人將金幣的地點搞錯。

82 原報導者所辨釋發行所符記有誤,稱其為8,並說“8或許代表東羅馬帝國君士坦丁堡第八制幣局(參見閻璘《青海烏蘭縣出土東羅馬金幣》,《中國錢幣》,2001年4期,頁40)。

83 原報告所辨釋銘文中有OB字母,但實際上已不清楚(參見原州聯合考古隊編《唐史道洛墓》,勉誠出版,1999年,頁202,圖版25)。

84 參見F·蒂埃裏等上揭文,頁10。不過,在譯文中他列舉的文獻裏關於這枚金幣的情況參閱夏鼐《贊皇李希宗墓出土的拜占廷金幣》,而夏氏在此文中則並未涉及新疆吐魯番出土的這枚金幣,或許譯文有誤。

85 新疆維吾爾自治區博物館《吐魯番縣阿斯塔那——哈拉和卓古墓群清理簡報》,《文物》,1972年1期,頁11,圖7。

86 參見H.Goodacre, A Handbook of the Byzantine Empire,pp.83~85.

87參見D.R.Sear上揭書p.18。拜占庭當時貴金屬造幣活動是在財政大臣Sacraum Largitonum主持下進行的。其中Jmoneta Auri是一個特殊的造幣廠,地點在君士坦丁堡的皇宮中,可分為十個小的作坊,稱作officinae(參見M A. lram,Monks and Merchants,p.285)。

88 參見H.Goodacre,A Handbook of the Byzantine Empire,p.12.

89 參見P.D.Whitting,Byzantine Coins,p.68.

90 P.D.Whitting,Byzantine Coins,p.74.

91 根據M. Alram最近的說法Obryzum除去在金幣技術語彙中表示足量金以外,在希臘數字中代表72,這個正好在羅馬重量單位磅(Pound)中表示4.55克(grams),與索裏德重量一致(參見Monks and Merchants,p.285)。

92 參見H.Goodacre, A Handbook of the Byzantine Empire,p.13.

93 筆者手頭即有若干未曾見公開發表過的金幣照片,如山西首芮城1989年出土的金幣。類似的發現在西安、洛陽、固原等地均有。

94 參見谷一尚《北周田弘墓》,頁128,238。

95《太平御覽》卷七百八十七〈四夷部〉引《晉起居注》,中華書局影。

96 參見張星烺《中西交通史料彙編》第一冊,《拂菻原音考》,中華書局,1977年,頁79~85。

97《前涼錄》,《太平御覽》卷七百五十八〈器物部〉,頁3365。

98 《魏書》卷五〈高宗紀〉,頁115。

99 《魏書》卷五〈高宗紀〉,頁123。

100《魏書》卷六〈顯祖紀〉,頁128。

101 《舊唐書》卷一百九十八〈拂菻傳〉,頁5314~5315。

102 《冊府元龜》卷九百七十〈外臣部〉,中華書局影印本,1982年,頁11404。

103 《舊唐書》卷一百九十八〈拂菻傳〉,頁5315。

104 《冊府元龜》卷九百七十一〈外臣部〉,中華書局影印本,1982年,頁11411。

105 玉爾《古代中國聞見錄》第1卷,頁55,轉引自張星烺《中西交通史料彙編》第一冊,頁97~98;另張星烺亦稱大德僧,今多譯作總主教(Archbish),頁99~100。

106 《景教碑》中景教教士俱簡稱僧,有稱“上德”及“大德”之阿羅本,有稱“大德”之及烈與僧佶及大德曜輪。參見朱謙之《中國景教》,東方出版社,1993年,頁154。

107 參見方豪《中西交通史》(二),華岡出版有限公司,1967年,頁227。

108 《舊唐書》卷一百九十八〈拂菻傳〉,頁5314。

109“北道從伊吾,經蒲類海鐵勒部,突厥可汗庭,度北流河水,至拂菻國,達於西海。其中道,從高昌、焉耆、龜茲、疏勒、度蔥嶺,又經鈸汗、蘇對沙那國、康國、曹國、何國、大小安國、穆國至波斯,達於西海。其南道從鄯善,于闐、朱俱波、渴盤陀、度蔥嶺,又經護密、吐火羅、挹怛、帆延、漕國,至北婆羅門,達於西海。其三道諸國,亦各自有路,南北交通”(《隋書》卷六十七〈裴矩傳〉,頁1579~1580)。

110 參見沙畹《西突厥史料》,馮承鈞中譯本,中華書局,1958年,頁208~216。

111 關於粟特人在中國的聚落,近年來學術界有許多討論,其中較為重要的成果參見榮新江《北朝隋唐粟特人之遷徙及其聚落》,《國學研究》,第6卷,1999年,北京大學出版社,頁27~85。

112 參見姜伯勤《廣州與海上絲綢之路上的伊蘭人:論遂溪的考古新發現》,《廣州與海上絲

綢之路》,廣東省社會科學院,1991年,頁21~33。

113《隋書》卷二十四〈食貨志〉載:北周“河西諸郡或用西域金銀之錢,而官不禁”(頁691)。桑原骘藏、夏鼐已分别指出其中的金钱或指罗马系统金币(参见桑原骘藏《隋唐时代に支那に来往した西域人に就て》,《桑原骘全集》第二卷,岩波书店,1968年,页311~312;夏鼐《咸阳底张湾隋唐墓出土的东罗马金币》,页138)。河西地區西域金銀幣的使用是一個值得討論的問題,雖然我們沒有關於該地區金銀使用的詳盡材料,但已經有了一些文獻積累(參見羅豐《固原南郊隋唐墓地》,頁163)。商業活動中的奢侈品貿易受到付款方式的限制,由於貨幣制度的不完善,大部分時間需要硬通貨幣金銀來支付貨款,而中國較為完備的是銅錢系統,顯然不適合大宗交易。銅錢與金銀幣比值也缺乏一個法定比值,傳統的中國貴金幣貨幣處於稱量狀態。

114這方面最新研究參見斯加夫《吐魯番發現的薩珊銀幣和阿拉伯—薩珊銀幣——它們與國際貿易和地方經濟的關係》,《敦煌吐魯番研究》,第4卷,1999年,北京大學出版社,頁419~463。同著者英文本Sasanian and Arab-Sasanian Silver Coins from Turfan: Their Relationship to International Trade and the Local Economy, Asia Major,Vol.11,NO.2,1998,pp.67-116.

115 南北朝、唐朝以前時就有在墓葬中埋藏金銀錢的習俗,戴孚《廣異志》載:“乾寧三年丙辰,蜀州剌史節度參謀李思恭,埋弟于成都錦浦裏北門內西回第一宅,西與李冰祠鄰。距宅之北,地形漸高,岡走西南,與祠相接。於其堂北,鑿地五六尺,得大塚。磚甓其固,於磚外得金錢數十枚,各重十七八銖,經寸七八分,圓而無孔,去緣二分,有隱起規,規內兩面,各有書二十一字,其緣甚溥,有刃焉。督役者馳二以白,思恭命使者入青城雲溪山居以示道士杜光庭,雲:‘此錢得有石餘’。思恭命並金錢複瘞之,但不知誰氏之墓也。”(戴孚《廣異志》附錄“李思恭”條,方銘詩輯校本,中華書局,1992年,頁241)。

116 參見羅豐《固原南郊隋唐墓地》,頁185~220,趙振華、朱亮《安菩墓誌初探》,《中原文物》,1982年3期,頁37~40。

117 參見周偉洲《河北磁縣出土的有關柔然吐谷渾等族文物考釋》,《文物》,1985年5期,後收入氏著《西北民族史研究》,中州出版社,1994年,頁445~449。

118 《北周田弘墓》,頁110~111。

119 參見夏鼐《考古學論文集》,圖版32所載獨孤羅墓誌拓片。

120 參見《北周田弘墓》,頁128。

121 參見夏鼐《綜述中國出土的波斯薩珊朝銀幣》,《考古學報》,1974年2期,頁99~100。

122 參見孫莉《中國發現的薩珊銀幣研究》,頁17所列表。

123 根據記載,在查士丁尼時代蠶種的孵化技術通過中亞傳入拜占庭帝國。希臘歷史學家普羅可比(Procopius)記載,蠶種是由印度僧人帶入拜占庭帝國的,然後東羅馬人知道制絲的方法(H.裕爾:《東域紀程錄叢》,張緒山中譯本,雲南人民出版社,2002年,頁171);拜占庭人塞奧凡尼斯(Theophanes)則記載,查士丁尼時,波斯人從中國歸來時將蠶藏于行路杖中,後攜至拜占庭(H.裕爾:《東域紀程錄叢》,頁171~172);而在漢文史料中亦有類似的載錄,玄奘《大唐西域記》卷一十二 “麻射僧加藍及蠶種之傳入”條載:瞿薩旦那國“王城東南五六裏,有麻射僧伽藍,此國先王妃所立也。昔者此國未知桑蠶,聞東國有也,命使以求。時東國君秘而不賜,嚴敕關防,無令蠶桑種出也。瞿薩旦那王乃卑辭下禮,求婚東國。國君有懷遠之志,遂允其請。瞿薩旦那命使迎婦而誡曰:‘爾致辭東國君女,我國素無絲綿桑蠶之種,可以持來,自為裳。’女聞其言,密求其種,以桑蠶之子,置帽絮中。既至關防,主者遍索,唯王女帽不敢以驗。遂入瞿薩旦那國,止麻射伽藍故地。方備禮儀,奉迎入宮,以桑蠶種留於此地。陽春告始,乃植其桑,蠶月既臨,複事采養。初至也,尚以雜葉蔔之。自時厥後,桑樹連蔭,王妃乃刻為制,不令傷殺。蠶蛾飛盡,乃得治繭。敢有犯違,明神不佑。遂為先蠶建此伽藍。數株枯桑,雲是本種之樹也。故今此國有蠶不殺。竊有取絲者,來年輒不宜蠶。”(季羨林等:《大唐西域記校注》,中華書局,1985年,頁1021~1022。)

124 斯加夫《吐魯番發現的薩珊銀幣和阿拉伯—薩珊銀幣——它們與國際貿易和地方經濟的關係》,頁448~489。

125 《資治通鑒·唐紀》卷二百一十六“唐紀天寶十載(西元751年)正月甲辰條,中華書局標點本,頁6903。

126 姚汝能《安祿山事蹟》卷上,曾貽芬點校本,上海古籍出版社,1983年,頁11。另外,唐時宮中嬪妃侍唐明皇寐亦有投金錢遊戲,五代王仁裕《開元天寶遺事》“投錢賭寢”條載:“明皇未得妃子,宮中嬪妃輩投金錢賭侍帝寢,以親者為勝。召入妃子,遂罷此戲”(《開元天寶遺事十種》,丁如明輯校本,上海古籍出版社,1985年,頁92)。此亦由原有戲擲金錢遊戲發展而來。“內庭嬪妃,每至春時,各於禁中結伴三人至五人,擲金錢為戲,蓋孤悶無所遣也”。(同上,頁83)。

127 杜光庭《歷代崇道記》,《全唐文》卷九百三十三,中華書局影印本,頁9713。

128 《全唐詩》卷二百六十七,中華書局點校本,1992年,頁2966。

129 陝西省博物館等《西安南郊何家村發現唐代文物》,頁36。

130 參見羅豐《寧夏固原唐墓出土的唐初開元通寶錢》,(中國錢幣學會編:《中國錢論文集》,第三輯,中國金融出版社,1998年,頁271~280)一文中所列“開元通寶”四字初唐“開元”與何家村金質開元通寶比較表。

编者案:本文原载《新疆钱币》2004年第3期,第78—103页。编辑有所改动,引用请据原文。

文稿审核:沈睿文

排版编辑:马强 马晓玲 钱雨琨

出品单位:宁夏文物考古研究所

投稿邮箱:feiwen2@163.com